水平対向エンジンにはデメリットしかないという言葉を耳にしたことはありませんか。独特の構造を持つがゆえに、壊れやすい、オイル漏れは宿命、時代遅れだという厳しい口コミ・評価も存在します。また、最大のメリットと言われる低重心ですら嘘ではないか、という声や、燃費悪い理由を気にする方も多いでしょう。

水平対向エンジンにはデメリットしかないという言葉を耳にしたことはありませんか。独特の構造を持つがゆえに、壊れやすい、オイル漏れは宿命、時代遅れだという厳しい口コミ・評価も存在します。また、最大のメリットと言われる低重心ですら嘘ではないか、という声や、燃費悪い理由を気にする方も多いでしょう。

しかし、その一方でスバルやポルシェといった一部のメーカーがこだわり続けるのはなぜか、一体何がすごいのかという疑問も浮かびます。この記事では、現行の搭載車一覧にも触れながら、水平対向エンジンのメリットとデメリットを多角的に検証し、その真実に迫ります。

- 「壊れやすい」「オイル漏れ」などデメリットの真相

- 低重心や低振動といった独自のメリット

- スバルやポルシェなど現行の搭載車種一覧

- ユーザーの本音から見る実際の口コミ・評価

水平対向エンジンにはデメリットしかないと言われる理由

- 水平対向エンジンは壊れやすいのか

- 燃費悪い理由は構造にあった

- オイル漏れは宿命なのかを解説

- 低重心は嘘という説の真相に迫る

- 水平対向エンジンは時代遅れなのか

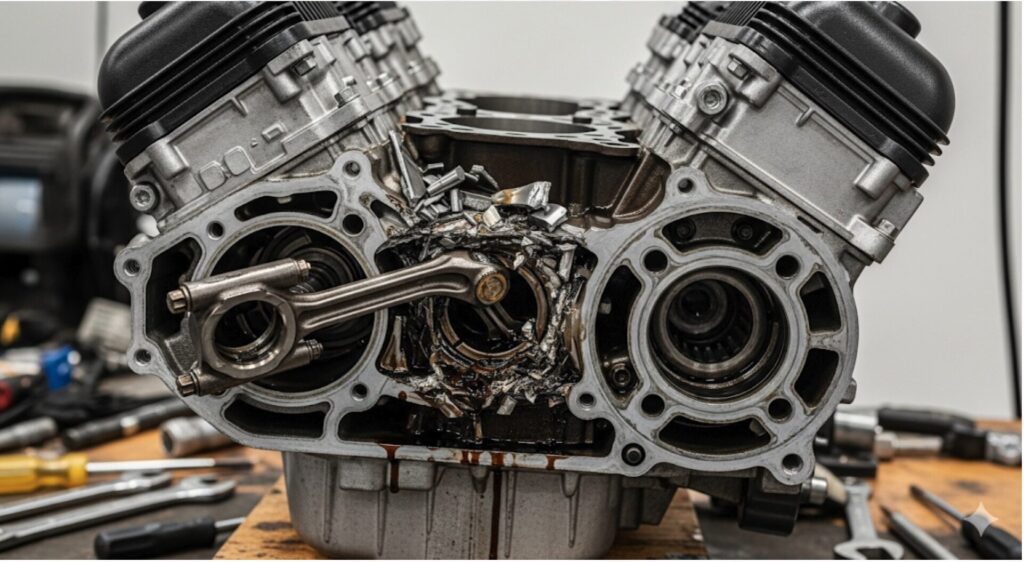

水平対向エンジンは壊れやすいのか

水平対向エンジンについて回る「壊れやすい」という評判。これは、いくつかの要因が組み合わさって生まれたイメージであり、半分は過去の事実、もう半分は誤解と言えるかもしれません。

水平対向エンジンについて回る「壊れやすい」という評判。これは、いくつかの要因が組み合わさって生まれたイメージであり、半分は過去の事実、もう半分は誤解と言えるかもしれません。

主な理由として、まず構造上の複雑さが挙げられます。直列エンジンに比べて部品点数が多く、特にシリンダーヘッド周りが左右に分かれているため、組み立てや整備に高い精度が求められます。この複雑さが、トラブル発生のリスクを相対的に高めていた側面は否定できません。

過去のEJ型エンジンのイメージ

特に、長年にわたりスバルの高性能モデルに搭載されてきた「EJ型」エンジンは、チューニングベースとして人気を博した反面、高負荷をかけた際のトラブル事例も多く報告されました。特に、ヘッドガスケットの吹き抜けによる冷却水とオイルの混合は、代表的な故障パターンとして知られています。この時代のイメージが、「スバルの水平対向=壊れやすい」という評判を強く印象付けたと考えられます。

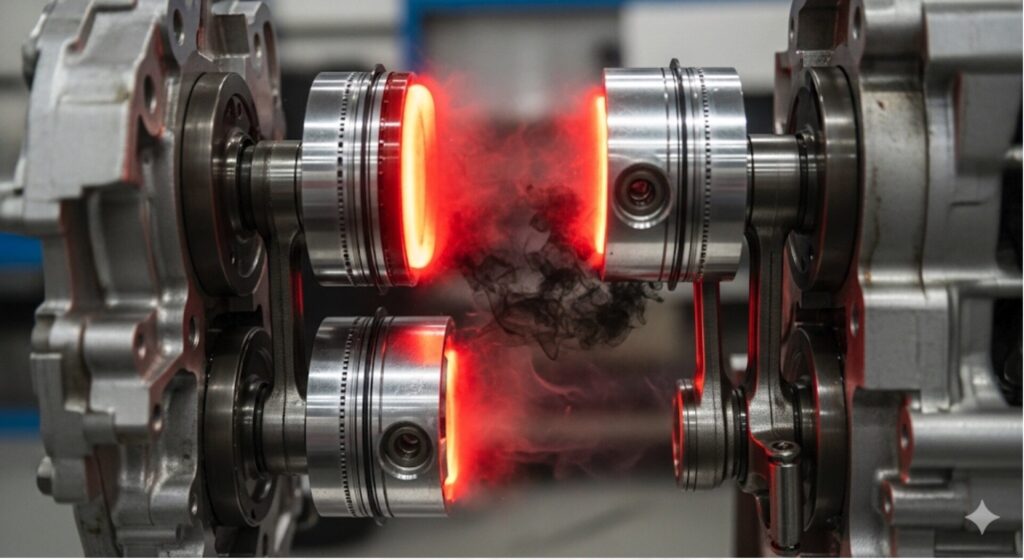

ピストンが横向きに動くため、重力の影響でシリンダー上部と下部でオイルの潤滑に偏りが生じやすいという構造的な課題も指摘されています。これが長期的に見てシリンダーの偏摩耗につながるという説もあります。しかし、これは設計段階で十分に考慮されており、近年のエンジンではオイル供給の工夫などによって対策が施されています。

現代のエンジンでは信頼性が大幅に向上

もちろん、メーカーもこうした課題を放置していたわけではありません。EJ型に代わる新世代の「FA型」「FB型」エンジンでは、設計が大幅に見直され、信頼性と耐久性は格段に向上しています。材質の改良や冷却性能の強化、精密な加工技術の導入により、過去のモデルで指摘されたようなトラブルは大幅に減少しました。

結論として、「壊れやすい」というのは主に過去の特定モデルのイメージが先行したものであり、現在の水平対向エンジンが他の形式に比べて著しく劣るわけではありません。ただし、その複雑な構造ゆえに、定期的なオイル管理といった基本的なメンテナンスが、性能を維持する上でより重要になるエンジンであることは間違いありません。

燃費悪い理由は構造にあった

水平対向エンジンが「燃費が悪い」と言われるのには、物理的な構造に起因するいくつかの明確な理由が存在します。

水平対向エンジンが「燃費が悪い」と言われるのには、物理的な構造に起因するいくつかの明確な理由が存在します。

最大の理由は、エンジンの横幅にあります。ピストンが左右に往復するため、エンジン全体の横幅が広くなることは避けられません。このため、エンジンの前後長や高さを詰めることはできても、横幅の制約からピストンの上下運動の距離(ストローク)を長く取りにくいのです。

燃費に有利な「ロングストローク」化の難しさ

現代の燃費が良いエンジンの主流は、ピストンの直径(ボア)よりもストロークが長い「ロングストローク設計」です。これは、燃焼エネルギーを効率よく回転運動に変えることができ、特に低~中回転域でのトルク(力強さ)と燃費性能に優れています。しかし、水平対向エンジンでストロークを伸ばそうとすると、エンジン幅がさらに広がり、車体への搭載が極めて困難になります。

結果として、水平対向エンジンは必然的に「ショートストローク・ビッグボア」という、高回転でパワーを出すのに適した、言い換えれば燃費には不利な形状になりやすいのです。

- フリクションロス(摩擦損失):直列エンジンに比べて部品点数が多く、摺動部分が多いため、内部での摩擦によるエネルギー損失が大きくなる傾向があります。

- 冷却損失:シリンダーが左右に離れており、燃焼室の表面積が大きくなるため、熱が逃げやすく、熱効率の面でやや不利とされています。

- AWD(全輪駆動)との組み合わせ:スバル車の多くは、水平対向エンジンとシンメトリカルAWDを組み合わせています。AWDシステムは走行安定性に絶大な効果を発揮する一方、駆動系の部品が増えるため、車両重量の増加や駆動ロスが生じ、2WD車に比べて燃費が悪化する要因となります。

このように、水平対向エンジンが燃費面で不利とされるのは、単一の理由ではなく、構造的な宿命と、スバルが追求する走行性能とのトレードオフの結果と言えます。それでも近年では、直噴技術(DI)やハイブリッドシステム(e-BOXER)の導入により、燃費性能は着実に改善されています。

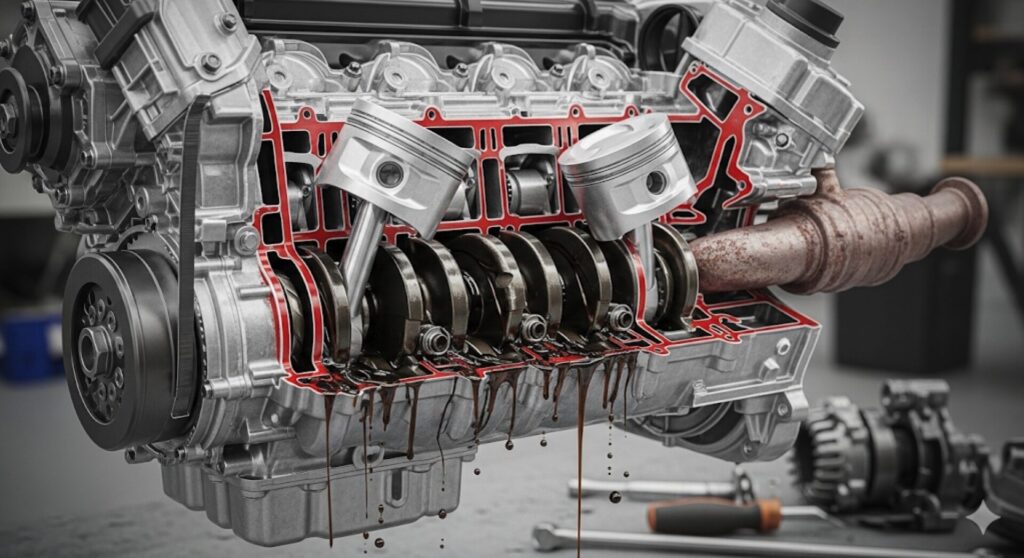

オイル漏れは宿命なのかを解説

「水平対向エンジンはオイル漏れする」という話は、このエンジン形式を語る上で避けては通れないテーマです。結論から言えば、構造的にオイル漏れのリスクが他の形式より高いのは事実ですが、「宿命」と諦めるほどではありません。

オイル漏れが起こりやすい主な理由は、その組み立て構造にあります。直列やV型エンジンが一体鋳造のシリンダーブロックを基本とするのに対し、水平対向エンジンはクランクケースを左右に分割して組み合わせる構造です。さらに、左右にシリンダーヘッドが装着されるため、部品の合わせ目(ガスケットやシール材を使用する部分)が非常に多くなります。

オイル漏れの主な発生箇所

- ヘッドカバーガスケット:最も一般的なオイル漏れ箇所。熱によるゴムの硬化でシール性が低下します。

- クランクシャフトシール:エンジン前後のクランクシャフト貫通部分。経年劣化でオイルがにじみ出ることがあります。

- オイルパン:エンジンの下部にありますが、これも液体ガスケットでシールされており、劣化すると漏れの原因になります。

ピストンが横向きであるため、エンジン停止中にオイルが左右のヘッド側に溜まりやすく、ガスケット部分に常にオイルが触れている状態になることも、漏れのリスクを高める一因とされています。

特に昔のモデルでは、ガスケットの材質や加工精度の問題もあり、オイル漏れは「持病」とまで言われました。しかし、これは誤解しないでいただきたいのですが、現代のエンジンでは状況が大きく異なります。

近年のエンジンでは、液体ガスケットの性能向上や、各部品の製造・組み立て精度の大幅な向上により、オイル漏れのリスクは劇的に減少しています。新車から適切なメンテナンスを行っていれば、そう簡単にオイル漏れが発生することはありません。

ただし、構造的なリスクが高いことに変わりはないため、定期的なエンジンオイル交換や、点検時にエンジン下回りをチェックしてもらうといった、基本的なメンテナンスを怠らないことが、オイル漏れを防ぐ最善の策であると言えます。

低重心は嘘という説の真相に迫る

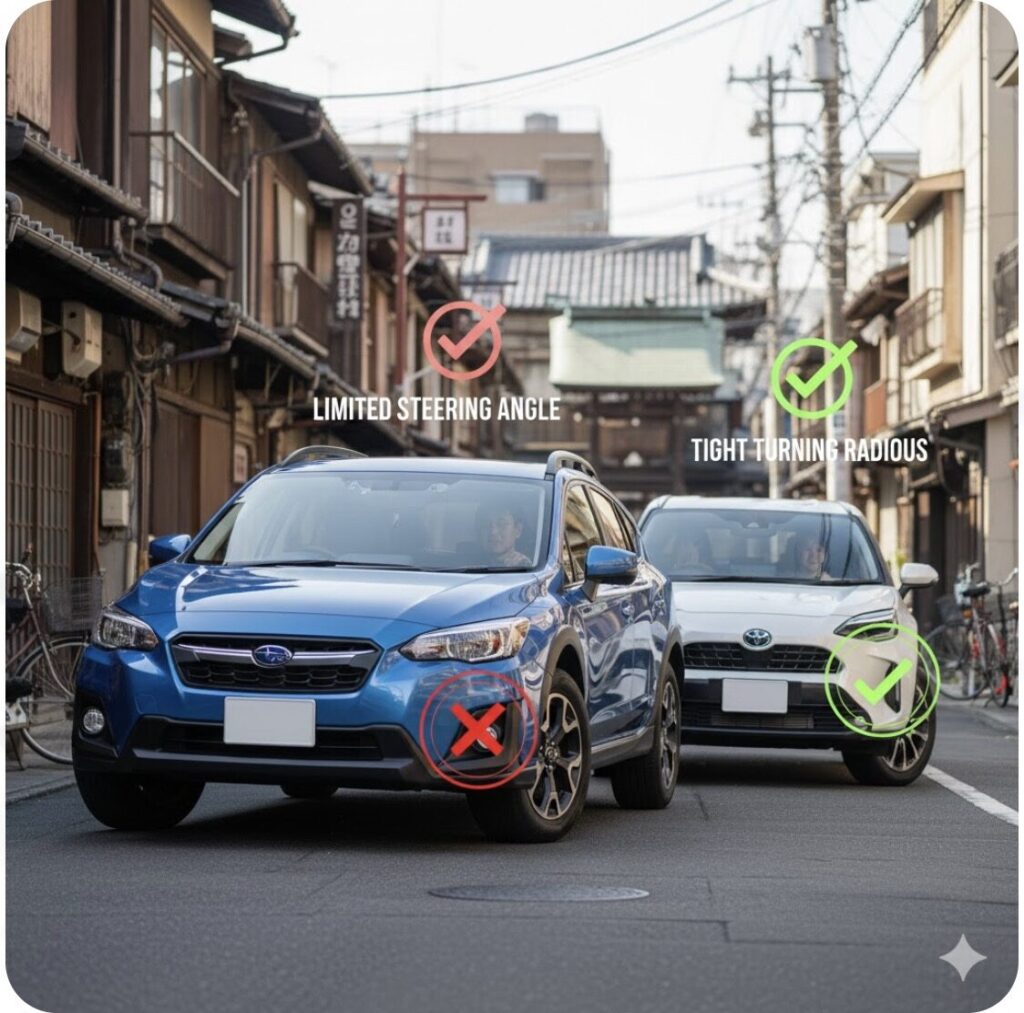

水平対向エンジンの最大のメリットとして挙げられる「低重心」。しかし、一部では「低重心なんて嘘だ」という懐疑的な意見も存在します。この説は、どこまで真実なのでしょうか。

水平対向エンジンの最大のメリットとして挙げられる「低重心」。しかし、一部では「低重心なんて嘘だ」という懐疑的な意見も存在します。この説は、どこまで真実なのでしょうか。

この説が生まれる背景には、「エンジン単体」の重心と、「エンジンユニット全体」の重心のズレがあります。

確かに、エンジンの主要な重量物であるクランクシャフトやピストン、シリンダーブロックが低い位置に集中しているため、エンジン本体の重心が低いことは紛れもない事実です。直列エンジンのようにシリンダーヘッドが上に聳え立つ構造とは、明らかに重心高が異なります。

「低重心は嘘」と言われる理由

問題は、エンジンを動かすために必要な「補機類」の配置です。水平対向エンジンは横幅が広いため、発電機(オルタネーター)やエアコンのコンプレッサーといった比較的重い補機類を、エンジンの上部に配置せざるを得ません。さらに、エンジンの下側には排気管(エキゾーストマニホールド)を通すスペースが必要なため、エンジン全体の搭載位置を限界まで下げることには制約があります。

結果として、エンジンに全ての部品が取り付けられた「ユニット全体」として見ると、エンジン単体で期待されるほどの圧倒的な低重心にはならない、というのが「嘘」だと言われる主な論拠です。

それでも揺るがない「相対的な優位性」

しかし、これはあくまで「理想とのギャップ」の話です。補機類を上に積んだとしても、エンジン全体の重心が他の形式(直列・V型)に比べて低いことに変わりはありません。

車の運動性能において最も重要なのは、車全体の重心高です。その中で最も重い部品であるエンジンユニット全体の重心が少しでも低いことは、コーナリング時の安定性やハンドリングの応答性向上に間違いなく貢献します。

結論として、「低重心は嘘」という表現はやや極端です。正しくは、「理論上の理想ほどではないが、他のエンジン形式と比較すれば依然として十分に低重心であり、走行安定性への貢献は大きい」と理解するのが適切でしょう。

水平対向エンジンは時代遅れなのか

現在、世界中の自動車メーカーの中で、水平対向エンジンを四輪車に量産採用しているのはスバルとポルシェの2社のみ。この事実だけを見ると、「もはや時代遅れの技術なのではないか?」と感じるのも無理はありません。

「時代遅れ」と言われる背景には、主に3つの要因があります。

- 製造・開発コストの高さ:前述の通り、部品点数が多く構造が複雑なため、開発にも製造にも高いコストがかかります。多くのメーカーは、より汎用性が高く低コストな直列エンジンやV型エンジンを選択するのが合理的と判断しています。

- 燃費・環境性能への対応の難しさ:燃費に有利なロングストローク化が難しいなど、現代の厳しい燃費規制やCO2排出量削減の要求に応えていく上での技術的ハードルが高い側面があります。

- 電動化との相性:自動車業界がハイブリッド(HEV)や電気自動車(EV)へとシフトする中で、複雑な構造を持つ水平対向エンジンを電動ユニットと組み合わせるのは、設計の自由度が低く、最適解とは言えない場面が増えています。

確かに、効率やコストだけを追求するならば、水平対向エンジンに固執する理由は乏しいかもしれません。しかし、スバルやポルシェがこの形式を使い続けるのには、それを上回る独自の価値を見出しているからです。

それは、このエンジン形式でしか実現できない「走行フィール」と「運動性能」です。低重心で左右の重量バランスに優れた構造は、特にAWDと組み合わせた際のスバルの安定した走りや、ポルシェの俊敏なハンドリングの核となっています。

つまり、水平対向エンジンは「時代遅れ」なのではなく、大多数のメーカーが目指す方向とは異なる、独自の価値を追求するための「孤高の選択肢」となっているのです。効率一辺倒ではない、車の持つ「味」や「個性」を重視するユーザーがいる限り、このエンジンが完全に時代遅れになることはないでしょう。

水平対向エンジンにはデメリットしかない説の真実

- 水平対向エンジンならではのメリット

- 結局、水平対向エンジンは何がすごいのか

- 水平対向エンジン搭載の車一覧

- 実際の口コミ・評価を徹底調査

- 水平対向エンジン デメリットしかないのか総括

水平対向エンジンならではのメリット

デメリットばかりが注目されがちな水平対向エンジンですが、スバルとポルシェが長年にわたり採用し続けるのには、他のエンジン形式では得られない、確固たるメリットが存在するからです。その独自の利点を理解することが、このエンジンの真価を知る第一歩となります。

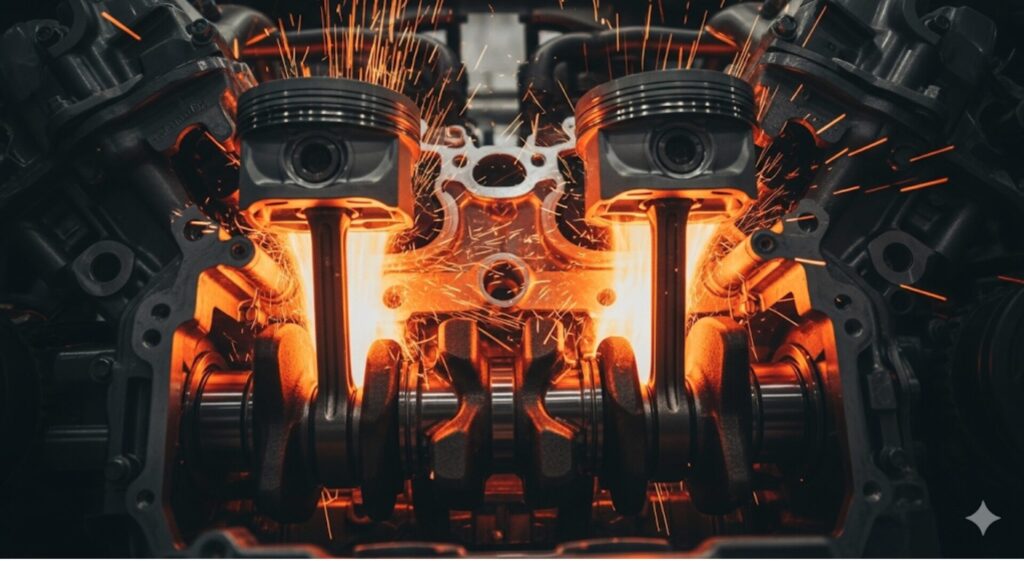

① 圧倒的な低振動とスムーズな回転フィール

水平対向エンジンの構造的な美点は、理論上、振動が限りなくゼロに近いことです。ピストンが左右対称のペアとなって、互いの往復運動で発生する慣性力を打ち消し合います。ボクサーがパンチを打ち合うように、左右の力がきれいに相殺されるイメージです。

これにより、直列4気筒などで問題になる二次振動を抑えるための「バランサーシャフト」といった余計な部品が不要になります。結果として、エンジンは驚くほどスムーズに、そして淀みなく高回転まで吹け上がります。この独特の滑らかな回転フィールは、多くのドライバーを魅了する官能的な魅力の一つです。

② 低重心による卓越した走行安定性

前述の通り、いくつかの制約はあるものの、車両全体の重心を低くできる点は最大のメリットです。車で最も重い部品であるエンジンが低い位置にあることで、車全体の重心も下がります。これにより、コーナリング時に車体が傾く「ロール」が少なくなり、タイヤが常に路面をしっかりと捉え続けます。

この結果、高速走行時の安定性や、カーブが連続する道での操縦性が大幅に向上します。ドライバーは安心してアクセルを踏むことができ、車との一体感を強く感じられるのです。

③ 衝突安全性の高さ

エンジンの全高が低いことは、万が一の際の安全性にも大きく貢献します。正面衝突が起きた際、高さのある直列エンジンなどは、その慣性力で室内側に突き刺さるように侵入し、乗員に深刻なダメージを与える危険性があります。

一方、平べったい形状の水平対向エンジンは、衝撃を受けるとフロア下に潜り込むように設計されています。これにより、エンジンがキャビンに侵入するのを防ぎ、乗員の生存空間を確保することができるのです。スバルが世界各国の衝突安全テストで常に高い評価を獲得している背景には、この構造的な優位性が大きく寄与しています。スバルは公式ウェブサイトでもこの安全思想について詳しく解説しています。(参考:SUBARUの安全性能)

結局、水平対向エンジンは何がすごいのか

これまで解説してきたメリットとデメリットを踏まえた上で、「結局のところ、水平対向エンジンの一番すごい点は何なのか?」と問われれば、それは「車全体のパッケージングに理想的な影響を与えること」に尽きます。

これまで解説してきたメリットとデメリットを踏まえた上で、「結局のところ、水平対向エンジンの一番すごい点は何なのか?」と問われれば、それは「車全体のパッケージングに理想的な影響を与えること」に尽きます。

水平対向エンジンは、単なる動力源として優れているだけではありません。その「低重心」「コンパクト」「左右対称」という3つの物理的特性が、自動車という乗り物の基本性能である「走る・曲がる・止まる」の全てを、そして「安全性」までもを高い次元で成立させるための、まさに理想的な核(コア)となっているのです。

スバルにおける「シンメトリカルAWD」との相乗効果

このすごさを最も体現しているのが、スバルの「シンメトリカルAWD」です。

水平対向エンジンを縦置きに配置し、その後方にトランスミッション、プロペラシャフト、リアデフまでを一直線に、そして左右対称にレイアウト。このパワートレイン全体が低重心かつ完璧な左右重量バランスを実現しています。

このレイアウトにより、4つのタイヤに常に均等に近い荷重がかかり、タイヤのグリップ力を最大限に引き出すことができます。雨の日や雪道といった滑りやすい路面で、スバル車が驚くほどの安定性を発揮するのは、この理想的なパッケージングの賜物なのです。

つまり、水平対向エンジンがすごいのは、エンジン単体の性能というよりも、「このエンジンがあるからこそ、あの独特で安心感のある走りが生まれる」という、クルマ全体の設計思想の根幹を成している点にあるんですね。

低振動で乗り心地が良く、低重心で安定性が高く、衝突時も安全。このように、乗る人にとっての「快適性」と「安全性」という根本的な価値を、その構造によって提供している点こそが、水平対向エンジンの最もすごい部分と言えるでしょう。

水平対向エンジン搭載の車一覧

現在、新車で購入可能な水平対向エンジン搭載車は、世界的に見てもスバルとポルシェの2社に限定されます。ここでは、それぞれのメーカーの代表的な現行モデルと、歴史に名を刻んだ過去のモデルを一覧で紹介します。

現在、新車で購入可能な水平対向エンジン搭載車は、世界的に見てもスバルとポルシェの2社に限定されます。ここでは、それぞれのメーカーの代表的な現行モデルと、歴史に名を刻んだ過去のモデルを一覧で紹介します。

SUBARU(スバル)

スバルはOEM供給される軽自動車などを除き、自社で開発・生産するほぼ全ての登録車に水平対向エンジン(SUBARU BOXER)を搭載しています。

| 車種名 | 特徴 | 搭載エンジン(例) |

|---|---|---|

| レヴォーグ (LEVORG) | スポーティな走りと実用性を両立したステーションワゴン。 | 1.8L 水平対向4気筒ターボ |

| フォレスター (FORESTER) | 高い悪路走破性を誇るミドルサイズSUV。e-BOXER搭載車も人気。 | 2.0L 水平対向4気筒 + モーター |

| インプレッサ (IMPREZA) | スバルの基本を凝縮したコンパクトカー。セダン(G4)とハッチバック(SPORT)がある。 | 2.0L 水平対向4気筒 |

| WRX S4 | 高いパフォーマンスを誇るAWDスポーツセダン。 | 2.4L 水平対向4気筒ターボ |

| SUBARU BRZ | トヨタと共同開発したFRレイアウトのピュアスポーツカー。 | 2.4L 水平対向4気筒 |

PORSCHE(ポルシェ)

ポルシェにとって水平対向エンジンは、その歴史とパフォーマンスを象徴する存在です。特にミッドシップおよびリアエンジンのスポーツカーに採用されています。

| 車種名 | 特徴 | 搭載エンジン(例) |

|---|---|---|

| 911シリーズ | ブランドを象徴するリアエンジン・スポーツカーの金字塔。 | 3.0L 水平対向6気筒ツインターボ |

| 718ケイマン / ボクスター | 俊敏なハンドリングが魅力のミッドシップ・スポーツカー。 | 2.0L 水平対向4気筒ターボ |

歴史的な水平対向エンジン搭載車

かつては他のメーカーも水平対向エンジンを製造していました。

- フォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル):空冷水平対向4気筒をリアに搭載し、世界的な大衆車となりました。

- シトロエン・2CV:ユニークな設計の空冷水平対向2気筒エンジンを搭載。

- アルファロメオ・アルファスッド:FFスポーツセダンに高性能な水平対向4気筒エンジンを採用しました。

実際の口コミ・評価を徹底調査

技術的な解説だけでなく、実際に水平対向エンジン搭載車に乗っている、あるいは乗っていたユーザーは、このエンジンをどのように評価しているのでしょうか。様々な口コミサイトや掲示板の意見を総合すると、いくつかの共通した評価が見えてきます。

ポジティブな口コミ・評価

- 独特のエンジン音(ボクサーサウンド):「ドロドロ」「ドドド」と表現される独特の排気音が好きだという意見が圧倒的に多いです。特に不等長エキマニを採用していた時代のインプレッサWRX系のサウンドは、今なお多くのファンを魅了しています。

- 走行安定性の高さ:特に雪国や山間部に住むユーザーから、「雨や雪道での安心感が他の車とは全く違う」「カーブで車が吸付くように曲がる」といった、低重心とAWDがもたらす安定性を絶賛する声が多数見られます。

- スムーズな吹け上がり:アクセルを踏み込んだ際の、振動のないスムーズな回転上昇を評価する声も多く、長距離運転でも疲れにくいという意見につながっています。

ネガティブな口コミ・評価

- 燃費性能への不満:やはり同クラスの他社製品と比較して、「燃費が伸びない」「ガソリン代がかさむ」といった経済性に関する不満は根強く存在します。

- メンテナンス性の悪さとコスト:プラグ交換のような基本的な作業でも、エンジンの構造上、工賃が高額になりがちです。また、オイル漏れなどの修理費用が嵩んだ経験から、維持費の高さを指摘する声も少なくありません。

- 低速トルクの細さ:特にノンターボのモデルに対して、「街中での発進がもたつく」「もう少し下の回転から力が欲しい」といった、低回転域の力不足を指摘する意見が見られます。

まとめると、ユーザーは水平対向エンジンの経済性やメンテナンス性には不満を抱えつつも、それを補って余りある「独特のフィーリング」や「走行安定性」といった、他では得られない価値を高く評価している、と言えそうですね。まさに「好き嫌いがはっきり分かれるが、ハマる人はとことんハマる」エンジンなのでしょう。

総括;水平対向エンジンにはデメリットしかないのか総括

この記事では、「水平対向エンジンにはデメリットしかない」という説の真偽を、構造的な特徴からユーザーの生の声まで、様々な角度から検証してきました。最後に、本記事で明らかになった重要なポイントをリスト形式で改めて総括します。

- 水平対向エンジンは部品点数が多く、製造コストが高い

- 燃費に有利なロングストローク化が難しく、燃費性能では不利な傾向がある

- 構造上、オイル漏れのリスクは他の形式より高いが、現代のエンジンでは大幅に改善されている

- 「壊れやすい」という評判は主に過去の特定モデルのイメージが強い

- エンジン単体では低重心だが、補機類の配置によりユニット全体の重心はやや上がる

- 「低重心は嘘」は言い過ぎで、他のエンジン形式に対する優位性は依然として存在する

- 現在の量産メーカーがスバルとポルシェに限られるため「時代遅れ」と見なされることもある

- 振動が理論上ゼロに近く、スムーズな回転フィールが最大のメリットの一つ

- 低重心構造はコーナリング時の安定性や衝突安全性に大きく貢献する

- スバルの「シンメトリカルAWD」との組み合わせで、その真価が最大限に発揮される

- ユーザーからは燃費や維持費に不満の声がある一方、独特の音や走行安定性は高く評価されている

- 経済性や効率だけを追求する現代の主流とは異なる、独自の価値を持つエンジンである

- デメリットを理解した上で、そのフィールや性能に魅力を感じるユーザーにとっては唯一無二の選択肢

- 結論として「デメリットしかない」というのは明らかな誤解

- メリットとデメリットを正しく理解し、自分の価値観に合うかどうかが重要