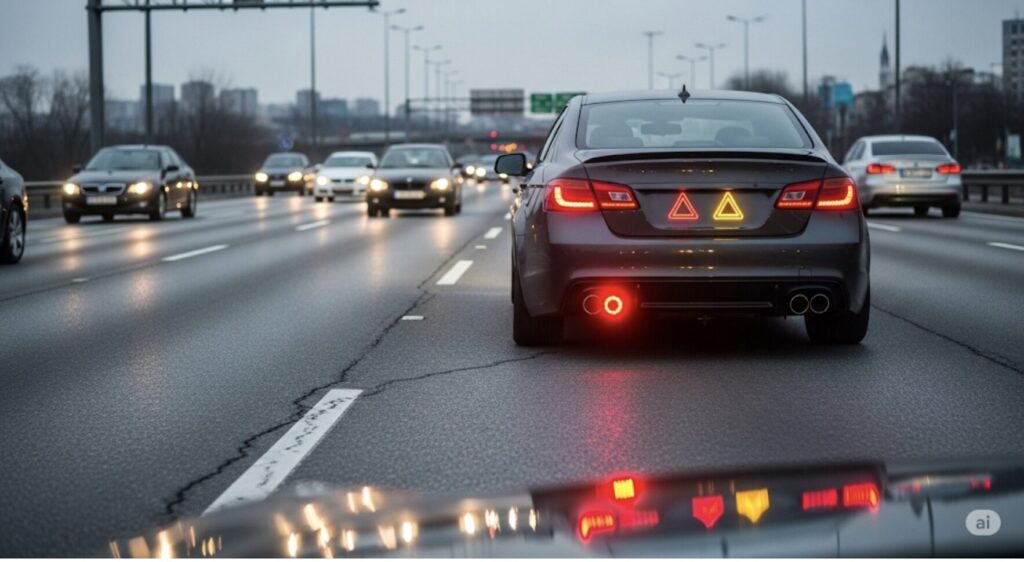

道を譲ってもらった際のハザードランプでのお礼、いわゆるサンキューハザードは何回点滅させるのが適切か、迷ったことはありませんか。一般的にハザードランプ3回の意味は感謝とされますが、点滅が1回だけの場合や、逆にハザードランプ4回以上の意味はあるのか気になりますよね。感謝を伝えるつもりが、相手にうざいと思われたり、そもそもハザードランプをしない方が良いのか悩む方もいるでしょう。

道を譲ってもらった際のハザードランプでのお礼、いわゆるサンキューハザードは何回点滅させるのが適切か、迷ったことはありませんか。一般的にハザードランプ3回の意味は感謝とされますが、点滅が1回だけの場合や、逆にハザードランプ4回以上の意味はあるのか気になりますよね。感謝を伝えるつもりが、相手にうざいと思われたり、そもそもハザードランプをしない方が良いのか悩む方もいるでしょう。

中には、ハザードランプは愛してるといった特別な意味を持つという噂もあります。本来は駐車時などに危険を知らせるための装置なので、感謝に使うのは違法ではないかという疑問も浮かびます。この記事では、そんなサンキューハザードに関するあらゆる疑問を解消し、スマートなドライバーになるための知識を詳しく解説します。

- サンキューハザードの適切な点滅回数

- 回数ごとの意味や相手に与える印象

- ハザードランプの本来の役割と法的側面

- 感謝を伝えるための代替手段

サンキューハザードは何回が正解?回数と意味の基本

- ハザードランプお礼の一般的な回数

- 最も一般的なハザードランプ3回の意味

- 点滅1回は感謝の意が伝わるのか

- ハザードランプ4回以上の意味とは

- ハザードランプで愛してるというサイン?

ハザードランプお礼の一般的な回数

結論から言うと、サンキューハザードの点滅回数に厳密な決まりはありません。しかし、一般的には「2〜3回」が最も広く浸透しているマナーとされています。これは、感謝の意図が相手に伝わりやすく、かつ長すぎないため、後続車を混乱させるリスクが低いからです。

この行為は、もともとトラックドライバーの間で自然発生的に広まったコミュニケーションが起源とされています。夜間や車体が大きく、手や会釈が見えにくい状況でも、光で確実に感謝を伝えられる手段として定着しました。

このように、明確なルールブックが存在するわけではなく、あくまでドライバー間の慣習として成り立っています。そのため、地域やドライバーによっては回数に対する認識が異なる場合もありますが、まずは「2〜3回が基本」と覚えておけば、多くの場合でスムーズなコミュニケーションが取れるでしょう。

ポイント

サンキューハザードの基本は2〜3回の点滅です。これは感謝を伝えるのに十分で、かつ後続車に誤解を与えにくい、最もスタンダードな回数と認識されています。

最も一般的なハザードランプ3回の意味

サンキューハザードの中でも、特に「3回」の点滅は感謝の意味合いが強いと捉えられることが多いです。なぜなら、2回よりも少し丁寧な印象を与え、しっかりと「ありがとう」という気持ちを伝えている感覚になるからです。

例えば、強引な割り込みになってしまった際のお詫びの気持ちや、親切に道を譲ってもらったことへの深い感謝を示したい場面では、3回の点滅が適していると言えます。短すぎず長すぎないリズムが、感謝のメッセージを伝えるのにちょうど良い塩梅なのです。

もちろん、これはあくまで一般的な認識であり、受け取る側の感覚によって印象は変わります。ただ、どの回数にすべきか迷った際には、丁寧な印象を与えやすい3回を選んでおくと無難と言えるでしょう。

運送業界のドライバーさんなどは、特に丁寧さを意識して3回点滅させることが多いようです。乗用車でも、迷ったら3回にしておくと「しっかりお礼をされた」と感じてもらいやすいかもしれませんね。

点滅1回は感謝の意が伝わるのか

点滅が1回だけの場合、感謝の意図が伝わらない可能性も考えられます。1回の点滅は非常に短いため、後続車のドライバーが見逃してしまったり、何かの操作ミスだと勘違いしたりすることがあるからです。

また、人によっては「カチッ」と1回だけ点滅させる行為を、少し素っ気ない、あるいは「ウーッス」といった軽い挨拶程度に感じる場合もあります。もちろん、感謝の気持ちがないわけではなく、急いでいる場合や、ハザードスイッチの操作に不慣れなために1回になってしまうケースも少なくありません。

1回の点滅が完全に無意味というわけではありませんが、確実に感謝を伝えたいのであれば、やはり2〜3回点滅させる方が確実です。もし1回になってしまったとしても、過度に気にする必要はありませんが、基本は複数回点滅させることを意識すると良いでしょう。

ハザードランプ4回以上の意味とは

逆に、4回や5回、あるいはそれ以上長く点滅させ続けると、感謝以外の意味に捉えられてしまうリスクが高まります。ハザードランプは本来、「非常事態」や「停車」を知らせるためのものです。そのため、あまりに長く点滅させていると、後続車は「前の車が故障したのか?」「この先で停車するつもりなのか?」と混乱し、不必要な減速や車線変更を誘発する可能性があります。

また、過剰な点滅は「慇懃無礼」「しつこい」といったネガティブな印象を与えることもあります。特に、強引な割り込みをした後に何度も点滅させると、「謝っている」というより「煽られている」と感じるドライバーもいるかもしれません。

感謝の気持ちは、適切な長さで伝えることが大切です。良かれと思って長く点滅させることが、かえってトラブルの原因になることもあるので注意が必要です。

| 点滅回数 | ポジティブな印象 | ネガティブな印象・リスク |

|---|---|---|

| 1回 | 軽い会釈 | 操作ミス?、素っ気ない、見逃される可能性 |

| 2〜3回 | 丁寧な感謝(最も一般的) | 特になし |

| 4回以上 | 非常に丁寧(ごく稀) | 停車・故障との誤解、しつこい、慇懃無礼 |

ハザードランプで愛してるというサイン?

「ハザードランプの点滅回数で『愛してる』を意味する」といった話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは都市伝説に近いものと考えて良いでしょう。例えば、「5回点滅させると『あ・い・し・て・る』の5文字を表す」といった俗説がありますが、これは一般のドライバー間で共通認識されているサインではありません。

このような特殊な意味を持たせてハザードランプを使用すると、前述の通り、後続車を混乱させる原因になるだけです。感謝以外の意図を伝えようとすることは、公道でのコミュニケーションとしては不適切であり、非常に危険です。

ハザードランプは、あくまで「感謝」か「危険通知」というシンプルな目的で使用するのがマナーです。ユニークなコミュニケーションを試みるのは避け、誰もが理解できる使い方を心がけましょう。

豆知識

この「愛してる」のサインは、特定のコミュニティや仲間内でのみ通用するローカルルールのようなものかもしれません。公道で不特定多数のドライバーに向けて使うサインではないことを覚えておきましょう。

サンキューハザードは何回が適切か?法的側面と注意点

- サンキューハザードがうざいと感じる人も

- あえてハザードをしないという選択肢

- サンキューハザードは違法行為にあたるのか

- 本来の用途である駐車時の使い方

- 結論:サンキューハザードは何回が最適か

サンキューハザードがうざいと感じる人も

サンキューハザードは広く浸透している一方、一部のドライバーからは「うざい」とネガティブに捉えられているのも事実です。その理由として、主に以下の3点が挙げられます。

本来の用途からの逸脱

ハザードランプは「非常点滅表示灯」という正式名称の通り、本来は危険を知らせるための装置です。「感謝」という目的で使うこと自体が誤用であり、ルール違反だと感じる原理原則を重んじるドライバーもいます。

感謝の押し付けに感じる

特に、強引に割り込んできた車がサンキューハザードをすると、「これで許されると思っているのか」「感謝さえすれば何をしても良いのか」といった反感を抱く人もいます。「お礼をされる前提で割り込んでくるな」というわけです。

状況にそぐわない使用

交差点の直前や、交通が複雑な場所でサンキューハザードをされると、後続車は「右左折するのか?停車するのか?」と一瞬判断に迷います。このような状況判断を鈍らせる行為が、安全運転を妨げると感じるドライバーも少なくありません。

注意点

サンキューハザードは、全てのドライバーに好意的に受け取られるわけではないことを理解しておく必要があります。相手や状況によっては、かえって不快感を与えてしまう可能性もゼロではありません。

あえてハザードをしないという選択肢

サンキューハザードのリスクや、ネガティブな意見を考慮すると、あえて「しない」という選択肢も十分に考えられます。感謝を伝える方法は、ハザードランプだけではありません。

例えば、以下のような代替手段があります。

- 会釈やハンドサイン:相手から顔が見える状況であれば、軽く頭を下げたり、手を挙げたりするのが最も直接的で誤解のない感謝の伝え方です。特に昼間の一般道では有効な手段と言えます。

- アイコンタクト:ルームミラーやサイドミラー越しに相手のドライバーと目が合えば、軽く頷くだけでも感謝の気持ちは伝わります。

- 「ありがとうランプ」などの専用グッズ:リアウィンドウに取り付け、「ありがとう」という文字を表示させる後付けのLEDランプなども市販されています。これなら、ハザードランプの誤用を心配することなく、明確に感謝を伝えられます。

大切なのは、感謝の気持ちを伝えることです。状況に応じて最適な方法を選び、スマートなコミュニケーションを心がけることが、快適なドライブに繋がります。

サンキューハザードは違法行為にあたるのか

結論から言うと、サンキューハザードという行為そのものを直接的に「違法」とする法律は存在しません。しかし、完全に「合法」とも言い切れない、いわゆる「グレーゾーン」に位置する行為であると理解するのが最も正確です。

この点を理解するために、まずはハザードランプの法的な位置づけから見ていきましょう。

ハザードランプの法的な役割

ハザードランプの正式名称は「非常点滅表示灯」です。その名の通り、本来は自車の非常事態や危険を周囲に知らせるための安全装置です。道路交通法において、ハザードランプの使用が義務付けられているのは、主に以下のような限定的な状況です。

- 夜間、道路の幅員が5.5メートル以上の道路に駐停車する場合(道路交通法施行令第18条)

- 通園・通学バスが、園児や児童の乗降のために停車している場合(同第26条の3)

ご覧の通り、感謝の意を示す「サンキューハザード」は、これらの法的な使用目的から明らかに逸脱しています。つまり、法律で定められた正しい使い方ではない、というのが大前提になります。

なぜ「グレーゾーン」で黙認されているのか

法律上の目的外使用であるにもかかわらず、サンキューハザードが日常的に取り締まられないのは、それが円滑な交通に寄与する可能性のある、社会的な慣習(コミュニケーション)として広く定着しているためです。多くのドライバーが「ありがとう」の合図として認識しており、警察も悪意のない慣習的な行為として事実上黙認しているのが現状です。

実際に、過去の取材で警察庁は「直ちに違法とは解されない」と回答しており、行為そのものだけで切符を切られるといったケースは、まず考えられません。

【重要】「安全運転義務違反」に問われる可能性

ただし、サンキューハザードが絶対に安全で問題ないというわけではありません。最も注意すべきなのが、道路交通法第70条に定められた「安全運転の義務」に違反する可能性です。

注意:安全運転義務違反とは?

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」という規定です。

サンキューハザードが、この安全運転義務違反に該当しうる具体的なケースには、以下のようなものが考えられます。

- 交差点や合流地点での使用:ウインカー(方向指示器)を出すべき場面でハザードランプを点滅させると、後続車や周囲の車が「右左折するのか、停止するのか、感謝なのか」を瞬時に判断できず、混乱を招き事故を誘発する危険があります。

- 不必要に長い点滅:感謝の意図を超えて長く点滅させ続けると、後続車は「前方に渋滞や故障車があるのか?」と誤解し、不必要な急ブレーキを踏む可能性があります。

- 事故の誘発:万が一、サンキューハザードが原因で後続車が混乱し、追突事故などが発生した場合、ハザードランプを不適切に使用したとして、過失割合が問われる可能性があります。

このように、サンキューハザードは行為そのものではなく、その結果として交通の危険を生じさせた場合に、安全運転義務違反として罰則の対象となるリスクをはらんでいます。あくまで、交通の流れを妨げない安全な状況でのみ許容される、慣習的な行為だと強く認識しておく必要があります。

本来の用途である駐車時の使い方

サンキューハザードの話から少し離れ、ハザードランプの本来の正しい使い方についても確認しておきましょう。これを理解することで、なぜサンキューハザードが「本来の使い方ではない」と言われるのかがより明確になります。

法令で定められた使い方

前述の通り、夜間の駐停車や通学バスの乗降時に使用が義務付けられています。

慣習として定着している正しい使い方

法律で定められてはいませんが、安全のために使用が推奨され、広く浸透している場面があります。

- 高速道路での渋滞最後尾:後続車に渋滞の存在を知らせ、追突事故を防ぐために点滅させます。

- 故障による路上停車:車が動かなくなったことを後続車に知らせるために使用します。

- 駐車場での駐車の意思表示:「これからこのスペースに駐車します」という意思を周囲の車に伝え、安全を確保します。これは「リバースハザード」とも呼ばれます。

- レッカー車でのけん引時:けん引されている車両がハザードを点滅させ、異常な状態であることを知らせます。

ポイント

ハザードランプの基本は、「自車の存在を周囲に知らせ、危険を回避してもらう」ことです。駐車時や渋滞時など、周囲の注意を促す必要がある場面で正しく使用することが、交通安全に繋がります。

結論:サンキューハザードは何回が最適か

- サンキューハザードの回数に厳密なルールはない

- 最も一般的で無難なのは2〜3回の点滅

- 3回は2回よりも丁寧な印象を与えやすい

- 1回だと見逃されたり素っ気ないと思われたりする可能性がある

- 4回以上は停車や故障と誤解されるリスクがある

- 「愛してる」など特殊な意味を持たせるのは危険なため避ける

- ハザードランプの本来の名称は非常点滅表示灯

- 本来の目的は危険や非常事態を周囲に知らせること

- 感謝の意で使うのは本来の用途から外れた慣習的な行為

- サンキューハザードをうざいと感じるドライバーも存在する

- 行為自体が直ちに違法となる可能性は低いグレーゾーン

- ただし安全運転義務違反に問われる可能性はゼロではない

- 代替手段として会釈やハンドサインも有効

- 状況に応じてハザードと他の手段を使い分けるのがスマート

- 最も大切なのは安全運転と譲り合いの精神